Споровые растения: примеры, особенности, разновидности. Какие растения размножаются спорами

Грибы — древние гетеротрофные организмы, занимающие особое место в общей системе живой природы. Они могут быть как микроскопически малы, так и достигать нескольких метров. Поселяются на растениях, животных, человеке или на мёртвых органических остатках, на корнях деревьев и трав. Их роль в биоценозах велика и разнообразна. В цепи питания они являются редуцентами — организмами, питающимися мёртвыми органическими остатками, подвергающими эти остатки минерализации до простых органических соединений.

В природе грибы играют положительную роль: они пища и лекарства для животных; образуя грибокорень, помогают растениям всасывать воду; являясь компонентом лишайников, грибы создают среду обитания для водорослей.

Грибы — бесхлорофилльные низшие организмы, объединяющие около 100 000 видов, от мелких микроскопических организмов до таких великанов, как трутовики, гигантский дождевик и некоторые другие.

В системе органического мира грибы занимают особое положение, представляя отдельное царство, наряду с царствами животных и растений. Они лишены хлорофилла и поэтому требуют для питания готовое органическое вещество (принадлежат к гетеротрофным организмам). По наличию в обмене мочевины, в оболочке клеток — хитина, запасного продукта — гликогена, а не крахмала — они приближаются к животным. С другой стороны, способом питания (путём всасывания, а не заглатывания пищи), неограниченным ростом они напоминают растения.

Грибы имеют и признаки, свойственные только им: почти у всех грибов вегетативное тело представляет собой грибницу, или мицелий, состоящий из нитей — гиф.

Это тонкие, как нити, трубочки, заполненные цитоплазмой. Нити, составляющие гриб, могут туго или рыхло переплетаться, ветвиться, срастаться друг с другом, образуя плёнки наподобие войлока или видимые простым глазом жгуты.

У высших грибов гифы разделены на клетки.

В клетках грибов может быть от одного до нескольких ядер. Кроме ядер, в клетках имеются и другие структурные компоненты (митохондрии, лизосомы, эндоплазматическая сеть и пр.).

Строение

Тело подавляющего большинства грибов построено из тонких нитчатых образований — гиф. Совокупность их образует грибницу (или мицелий).

Разветвляясь, мицелий образует большую поверхность, что обеспечивает всасывание воды и питательных веществ. Условно грибы делятся на низшие и высшие. У низших грибов гифы не имеют поперечных перегородок и мицелий представляет собой одну сильно разветвлённую клетку. У высших грибов гифы разделены на клетки.

Клетки большинства грибов покрыты твёрдой оболочкой, её нет у зооспор и вегетативного тела некоторых простейших грибов. В цитоплазме гриба содержатся структурные белки и не связанные с органоидами клетки ферменты, аминокислоты, углеводы, липиды. Органоиды: митохондрии, лизосомы, вакуоли, содержащие запасные вещества — волютин, липиды, гликоген, жиры. Крахмала нет. В клетке гриба имеется одно или несколько ядер.

Размножение

У грибов различают вегетативное, бесполое и половое размножение.

Вегетативное

Размножение осуществляется частями мицелия, специальными образованиями — оидиями (образующимися в результате распадения гиф на отдельные короткие клетки, каждая из которых даёт начало новому организму), хламидоспорами (образуются примерно так же, но имеют более толстую тёмноокрашенную оболочку, хорошо переносят неблагоприятные условия), путём почкования мицелия или отдельных клеток.

Для бесполого вегетативного размножения специальные приспособления не нужны, но потомков появляется не много, а мало.

При бесполом вегетативном размножении клетки нити, ничем не отличаются от соседних, вырастают в целый организм. Иногда, животные или движение среды разрывают гифу на части.

Бывает при наступлении неблагоприятных условий нить сама распадается на отдельные клетки, каждая из которых может вырасти в целый гриб.

Порой на нити образуются наросты, которые разрастаются, отпадают и дают начало новому организму.

Часто некоторые клетки наращивают толстую оболочку. Они могут выдерживать высыхание и сохраняют жизнеспособность до десяти и более лет, а в благоприятных условиях прорастают.

При вегетативном размножении ДНК потомков не отличается от ДНК родителя. При таком размножении не нужны специальные устройства, но количество потомков невелико.

Бесполое

При бесполом споровом размножении нить гриба образует специальные клетки, создающие споры. Эти клетки выглядят как веточки, неспособные расти и отделяющие от себя споры, или как крупные пузыри, внутри которых образуются споры. Такие образования называют спорангиями.

При бесполом размножении ДНК потомков не отличается от ДНК родителя. На образование каждой споры тратится меньше веществ, чем на одного потомка при вегетативном размножении. Бесполым путём одна особь производит миллионы спор, поэтому у гриба больше шансов оставить потомство.

Половое

При половом размножении появляются новые сочетания признаков. При этом размножении ДНК потомков образуется из ДНК обоих родителей. У грибов объединение ДНК происходит по-разному.

Разные способы обеспечить объединение ДНК при половом размножении грибов:

В какой-то момент сливаются ядра, а затем и нити ДНК родителей, обмениваются кусочками ДНК и разделяются. В ДНК потомка оказываются участки, полученные от обоих родителей. Поэтому потомок чем-то похож на одного родителя, а чем-то — на другого. Новое сочетание признаков может уменьшить, и увеличить жизнеспособность потомства.

Размножение состоит в слиянии мужских и женских половых гамет, в результате чего образуется зигота. У грибов различают изо-, гетеро- и оогамию. Половой продукт низших грибов (ооспора) прорастает в спорангий, в котором развиваются споры. У аскомицетов (сумчатых грибов) в результате полового процесса образуются сумки (аски) — одноклеточные структуры, содержащие обычно 8 аскоспор. Сумки образующиеся непосредственно из зиготы (у низших аскомицетов) или на развивающихся из зиготы аскогенных гифах. В сумке происходит слияние ядер зиготы, затем мейотическое деление диплоидного ядра и образование гаплоидных аскоспор. Сумка активно участвует в распространении аскоспор.

Для базидиальных грибов характерен половой процесс — соматогамия. Он состоит в слиянии двух клеток вегетативного мицелия. Половой продукт — базидия, на которой образуются 4 базидиоспоры. Базидиоспоры гаплоидны, они дают начало гаплоидному мицелию, который недолговечен. Путём слияния гаплоидного мицелия образуется дикариотический мицелий, на котором образуются базидии с базидиоспорами.

У несовершенных грибов, а в некоторых случаях и у других половой процесс заменяется гетерокариозом (разноядерностью) и парасексуальным процессом. Гетерокариоз состоит в переходе генетически неоднородных ядер из одного отрезка мицелия в другой путём образования анастомозов или слияния гиф. Слияние ядер при этом не происходит. Слияние ядер после, перехода их в другую клетку называется парасексуальным процессом.

Нити гриба прирастают поперечным делением (вдоль клетки нити не делятся). Цитоплазма соседних клеток гриба составляет единое целое — в перегородках между клетками есть отверстия.

Питание

Большинство грибов имеет вид длинных нитей, всасывающих питательные вещества всей поверхностью. Грибы всасывают нужные вещества из живых и мёртвых организмов, из почвенной влаги и воды природных водоёмов.

Грибы выделяют наружу вещества, разрывающие молекулы органических веществ на такие части, которые гриб может впитать.

Но в определённых условиях организму полезнее быть нитью (как гриб), а не комочком (циста) как бактерия. Проверим, так ли это.

Проследим за бактерией и растущей нитью гриба. Крепкий раствор сахара показан коричневым цветом, слабый — светло-коричневый, вода без сахара — белым.

Можно сделать вывод: нитевидный организм, разрастаясь, может оказаться в местах богатых пищей. Чем длиннее нить, тем больше запас веществ, который насытившиеся клетки могут расходовать на рост гриба. Все гифы ведут себя, как части одного целого, и участки гриба, оказавшись в богатых пищей местах, питают весь гриб.

Плесневые грибы

Плесневые грибы поселяются на увлажнённых остатках растений, реже животных. Одним из наиболее распространённых плесневых грибов является мукор, или головчатая плесень. Грибницу этого гриба в виде тончайших белых гифов можно обнаружить на залежавшемся хлебе. Гифы мукора не разделены перегородками. Каждая гифа представляет собой одну сильно разветвлённую клетку с несколькими ядрами. Одни ответвления клетки проникают в субстрат и поглощают питательные вещества, другие поднимаются вверх. На верхушке последних образуются чёрные округлые головки — спорангии, в которых образуются споры. Созревшие споры распространяются воздушными потоками или при помощи насекомых. Попав в благоприятные условия, спора прорастает в новую грибницу (мицелий).

Вторым представителем плесневых грибов является пеницилл, или сизая плесень. Грибница пеницилла состоит из гифов, разделённых поперечными перегородками на клетки. Некоторые гифы поднимаются вверх, и на конце их образуются разветвления, напоминающие кисточки. На конце этих разветвлений образуются споры, с помощью которых пеницилл размножается.

Дрожжевые грибы

Дрожжи — одноклеточные неподвижные организмы овальной или удлинённой формы, размером 8-10 мкм. Настоящего мицелия не образуют. В клетке имеется ядро, митохондрии, в вакуолях накапливается много веществ (органических и неорганических), в них происходят окислительно-восстановительные процессы. Дрожжи накапливают в клетках волютин. Вегетативное размножение почкованием или делением. Спорообразование наступает после многократного размножения почкованием или делением. Оно совершается легче при резком переходе от обильного питания к незначительному, при поступлении кислорода. В клетке число спор парное (чаще 4-8). У дрожжей известен и половой процесс.

Дрожжевые грибы, или дрожжи, встречаются на поверхности плодов, на содержащих углеводы растительных остатках. От других грибов дрожжи отличаются тем, что не имеют грибницы и представляют одиночные, в большинстве случаев овальные клетки. В сахаристой среде дрожжи вызывают спиртовое брожение, в результате которого выделяются этиловый спирт и углекислый газ:

С 6 Н 12 О 6 → 2С 2 Н 5 ОН + 2СО 2 + энергия.

Этот процесс ферментативный, протекает при участии комплекса ферментов. Освобождающаяся энергия используется дрожжевыми клетками на жизненные процессы.

Размножаются дрожжи почкованием (некоторые виды — путём деления). При почковании на клетке образуется выпуклость, напоминающая почку.

Ядро материнской клетки делится, и одно из дочерних ядер переходит в выпуклость. Выпуклость быстро растёт, превращается в самостоятельную клетку и отделяется от материнской. При очень быстром почковании клетки не успевают разъединяться и в результате получаются короткие непрочные цепочки.

Не менее ¾ всех грибов — сапрофиты. Сапрофитный способ питания связан преимущественно с продуктами растительного происхождения (кислая реакция среды и состав органических веществ растительного происхождения более благоприятны для их жизни).

Грибы-симбионты связаны преимущественно с высшими растениями, мохообразными, водорослями, реже — с животными. Примером могут быть лишайники, микориза. Микориза — это сожительство гриба с корнями высшего растения. Гриб помогает растению усваивать труднодоступные вещества гумуса, способствует поглощению элементов минерального питания, помогает своими ферментами в углеводном обмене, активизирует ферменты высшего растения, связывает свободный азот. От высшего растения гриб, очевидно, получает безазотные соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза очень распространена среди высших растений, она не обнаружена лишь у осоковых, крестоцветных и водных растений.

Экологические группы грибов

Почвенные грибы

Почвенные грибы участвуют в минерализации органического вещества, образовании гумуса и т.п. В этой группе выделяют грибы, попадающие в почву только в определённые периоды жизни, и грибы ризосферы растений, живущие в зоне их корневой системы.

Специализированные почвенные грибы:

- копрофиллы - грибы, обитающие на почвах, богатых перегноем (навозные кучи, места скопления помёта животных);

- кератинофиллы - грибы, обитающие на волосах, рогах, копытах;

- ксилофиты - грибы, разлагающие древесину, среди них различают разрушителей живой и мёртвой древесина.

Домовые грибы

Домовые грибы — разрушители деревянных частей построек.

Водные грибы

К ним относится и группа микоризных грибов-симбионтов.

Грибы, развивающиеся на промышленных материалах (на металле, бумаге и изделиях из них)

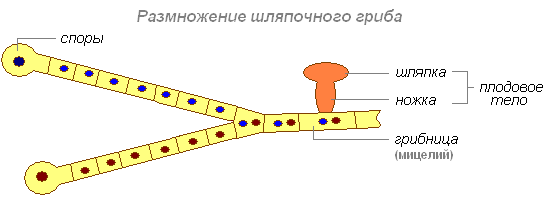

Шляпочные грибы

Шляпочные грибы поселяются на богатой перегноем лесной почве и из неё получают воду, минеральные соли и некоторые органические вещества. Часть органических веществ (углеводы) они получают от деревьев.

Грибница — главная часть каждого гриба. На ней развиваются плодовые тела. Шляпка и ножка состоят из плотно прилегающих друг к другу нитей грибницы. В ножке все нити одинаковы, а в шляпке они образуют два слоя — верхний, покрытый кожицей, окрашенной разными пигментами, и нижний.

У одних грибов нижний слой состоит из многочисленных трубочек. Такие грибы называют трубчатыми. У других нижний слой шляпки состоит из радиально расположенных пластинок. Такие грибы называют пластинчатыми. На пластинках и на стенках трубочек образуются споры, с помощью которых грибы размножаются.

Гифы грибницы оплетают корни деревьев, проникают в них и распространяются между клетками. Между грибницей и корнями растений устанавливается полезное для обоих растений сожительство. Гриб снабжает растения водой и минеральными солями; заменяя на корнях корневые волоски, дерево уступает ему часть своих углеводов. Только при такой тесной связи грибницы с определёнными породами деревьев возможно образование плодовых тел у шляпочных грибов.

Образование спор

В трубочках или на пластинках шляпки образуются особые клетки — споры. Созревшие мелкие и лёгкие споры высыпаются, их подхватывает и разносит ветер. Разносят их насекомые и слизни, а также белки и зайцы, поедающие грибы. Споры не перевариваются в пищеварительных органах этих животных и выбрасываются наружу вместе с помётом.

Во влажной, богатой перегноем почве споры грибов прорастают, из них развиваются нити грибницы. Грибница, возникающая из одной споры, может образовывать новые плодовые тела лишь в редких случаях. У большинства видов грибов плодовые тела развиваются на грибницах, образованных слившимися клетками нитей, берущих начало от разных спор. Поэтому клетки такой грибницы двухъядерные. Грибница растёт медленно, лишь накопив запасы питательных веществ, она образует плодовые тела.

Большинство видов этих грибов — сапрофиты. Развиваются на перегнойной почве, отмерших растительных остатках, некоторые на навозе. Вегетативное тело состоит из гиф, образующих находящуюся под землёй грибницу. В процессе развития на грибнице вырастают зонтикоподобные плодовые тела. Пенёк и шляпка состоят из плотных пучков нитей грибницы.

У части грибов на нижней стороне шляпки от центра к периферии радиально расходятся пластинки, на которых развиваются базидии, а в них споры — это гименофор. Такие грибы называют пластинчатыми. У отдельных видов грибов имеется покрывало (плёночка из неплодных гиф), защищающее гименофор. При дозревании плодового тела покрывало разрывается и остаётся в виде бахромы по краям шляпки или кольца на ножке.

У некоторых грибов гименофор имеет трубчатую форму. Это трубчатые грибы. Их плодовые тела мясистые, быстро загнивают, легко повреждаются личинками насекомых, поедаются слизнями. Размножаются шляпочные грибы спорами и частями мицелия (грибницы).

Химический состав грибов

В свежих грибах вода составляет 84-94% общей массы.

Белки грибов усваиваются только на 54-85% — хуже, чем белки других растительных продуктов. Усвоению препятствует плохая растворимость белков. Жиры, углеводы усваиваются очень хорошо. Химический состав зависит от возраста гриба, его состояния, вида, условий произрастания и др.

Роль грибов в природе

Многие грибы срастаются с корнями деревьев и трав. Их сотрудничество взаимовыгодно. Растения дают грибам сахар и белки, а грибы разрушают находящиеся в почве мёртвые остатки растений и всасывают всей поверхностью гиф воду с растворёнными в ней минеральными веществами. Корни, сросшиеся с грибами, называют микоризой. Большинство деревьев и трав образуют микоризу.

Грибы играют в экосистемах роль разрушителей. Они уничтожают мёртвую древесину и листья, корни растений и трупы животных. Все мёртвые остатки они превращают в углекислый газ, воду и минеральные соли — в то, что могут усвоить растения. Питаясь, грибы набирают вес и становятся пищей животных и других грибов.

Одно из главных отличий растений от животных и грибов - способность создавать органические вещества из неорганических с помощью солнечного света (процесс фотосинтеза).Подцарство: Низшие растения

Тело низших растений (слоевище, или таллом) не разделено на истинные листья, стебель и корень, хотя может иметь их внешние подобия. Отделы (тип) :

Подцарство: Высшие растения

У высших растений тело разделяется на настоящие листья, стебель и корень. Отделы (тип):

- Моховидные, мхи, бриофиты

Наиболее примитивные из числа наземных растений. Встречаются в основном во влажных, затенённых местах. Мхи распространены во всех климатических поясах. У мхов нет настоящих проводящих тканей, вода и минеральные вещества поглощаются всей поверхностью тела. Высота не более 20 см. Большинство мхов - многолетние растения, встречаются группами (подушками, куртинками). Мохообразные - единственные наземные растения, у которых преобладает половое (гаплоидное) поколение - гаметофит. Бесполое поколение (спорофит) у мхов представлено спорогоном, который прикреплён к гаметофиту и питается за его счёт.- Папоротникообразные (споровые)

В основном наземные травянистые растения, встречаются также водные и древовидные формы. Предпочитают влажные и затенённые места.- Голосеменные

Голосеменные растения - древняя группа семенных растений, появившаяся в конце девона, около 370 млн. лет назад.Деревянистые растения.

Главное отличие от покрытосеменных (цветковых) - отсутствие цветков и плодов, а также сосудов и древесных волокон в стебле.

Семена лежат «голо», то есть не скрыты в завязи.

Голосеменные включают более 1 000 видов.- Покрытосеменные, цветковые

Наиболее высокоорганизованные наземные растения, травы, кустарники и деревья.

Основные отличительные признаки - наличие цветка и плода .

Семена скрыты (покрыты) в завязи, из которой образуется плод.

В стебле имеются сосуды и древесные волокна.

В настоящее время цветковые являются преобладающей формой наземной растительности

(описано свыше 250 тысяч видов).Класс:Наиболее крупные по числу видов семейства цветковых растений:

- Двудольные

В классе Двудольные описано 6 подклассов, 128 порядков, 418 семейств, приблизительно 10 000 родов и около 199 000 видов растений.

- зародыш семени имеет две семядоли,

- жилкование листьев - сетчатое,

- имеется центральный стержневой корень,

- количество лепестков и других частей цветка обычно кратно 4 или 5.

- Однодольные

Типичные отличительные признаки:В класс однодольных растений включаются 5 подклассов, 37 порядков, около 125 семейств, более 3000 родов и около 59 000 видов.

- зародыш семени имеет одну семядолю,

- жилкование листьев - параллельное или дуговое,

- корневая система - мочковатая,

- число частей цветка кратно 3.

- Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae) - 27773 видов в составе 1765 родов;

- Орхидные (Orchidaceae) - 27135 видов в составе 925 родов;

- Бобовые (Fabaceae, Leguminosae) - 23535 видов в составе 917 родов.

Грибов, водорослей и бактерий. Они, как правило, одноклеточные и обладают способностью развиваться в новый организм. В отличие от в , споры не должны сливаться, чтобы происходило размножение. Организмы используют споры для бесполого размножения. Споры также образуются у бактерий, однако бактериальные споры обычно не участвуют в размножении. Эти споры неактивны и защищают окружающей среды.

Споры бактерий

Некоторые образовывают споры, называемые эндоспорами, как средство борьбы с экстремальными условиями окружающей среде, которые угрожают их выживанию. Эти условия включают высокие температуры, засушливость, наличие токсичных ферментов или химических веществ и отсутствие пищи.

Спорообразующие бактерии развивают толстую , которая является водонепроницаемой и защищает бактериальную ДНК от высыхания и повреждения. Эндоспоры могут выживать в течение длительных периодов времени, пока условия не изменятся и не станут пригодными для прорастания. Примеры бактерий, способных образовывать эндоспоры, включают клостридии (Clostridium ) и бациллы (Bacillus ).

Споры водорослей

Водоросли производят споры для . Эти споры могут быть не подвижными (апланоспоры), или подвижными (зооспоры) и перемещаться из одного места в другое с помощью . Некоторые водоросли способны размножаться половым или бесполым способом. Когда условия благоприятны, зрелые водоросли делятся и производят споры, которые развиваются в новых особей.

Споры и производятся . Во времена, когда условия неблагоприятны для развития, водоросли подвергаются половому размножению и образовывают гаметы. Эти и сливаются, чтобы стать зигоспорами. Зигоспора останется бездействующей до тех пор, пока условия не станут благоприятными еще раз. В это время зигоспора подвергается для создания гаплоидных спор.

Некоторые водоросли имеют жизненный цикл, который чередуется между различными периодами бесполого и полового размножения. Этот тип жизненного цикла называется и состоит из гаплоидной и диплоидной фаз. В гаплоидной фазе структура, называемая гаметофитом, производит мужские и женские гаметы (половые клетки). При слиянии этих гамет образуется зигота. В диплоидной фазе зигота развивается в диплоидную структуру, называемую спорофитом. Спорофит продуцирует гаплоидные споры через мейоз.

Споры грибов

Большинство спор выполняют две основных функции: перенесение неблагоприятных условий в состоянии покоя и размножение через рассеивание. Споры грибов могут быть одноклеточными или . Они бывают разных цветов, форм и размеров в зависимости от вида. Споры грибов бывают бесполыми или половыми:

- Бесполые споры, такие как спорангиоспоры, производятся и удерживаются внутри органов, называемых спорангиями. Другие бесполые споры, такие как конидии, образуются в результате митоза на нитчатых образованиях, называемых гифами.

- Половые споры включают аскоспоры, базидиоспоры и зигоспоры. Большинство грибов полагаются на ветер, чтобы рассеять споры в областях, где они могут успешно прорастать. Споры способны активно выбрасываться из репродуктивных структур (баллистоспор) или могут быть высвобождены без активного выброса (статисмоспор). Споры переносятся ветром в другие места. Чередование поколений распространено среди грибов. Иногда условия окружающей среды таковы, что необходимо, чтобы грибковые споры были бездействующими. Прорастание после периодов покоя у некоторых грибов может быть вызвано разными факторами, включая температуру, уровень влажности и количество других спор в определенной области. Покой позволяет грибам выжить в стрессовых условиях.

Споры растений

Как водоросли и грибы, растения также демонстрируют чередование поколений. Растения без семян, такие как папоротники и мхи, развиваются из спор. Споры производятся внутри спорангий и выпускаются в окружающую среду. Первичной фазой жизненного цикла несосудистых растений, таких как мхи, является генерация гаметофитов (половая фаза).

Фаза гаметофита состоит из зеленой мшистой растительности, а фаза спорофита (бесполая фаза) состоит из удлиненных стеблей со спорами, заключенными внутри спорангий, расположенных на кончике стеблей. У сосудистых растений, которые не производят семена, такие как папоротники, поколения спорофит и гаметофит являются независимыми. Лист папоротника представляет собой зрелый диплоидный спорофит, тогда как спорангии на нижней стороне листьев образовывают споры, которые развиваются в гаплоидный гаметофит.

У цветковых растений (покрытосеменных) и нецветковых семенных растений генерация гаметофитов полностью зависит от спорофита. У покрытосеменных, цветок вырабатывает как мужские микроспоры, так и женские мегаспоры. Микроспоры содержатся в пыльце, а мегаспоры производятся внутри цветочной завязи. При опылении микроспоры и мегаспоры объединяются, образуя семена.

Растения делятся на две очень неравные по значению и величине группы – споровые и семенные растения.

К споровым растениям относятся отделы: мохообразные, псилотообразные, хвощеобразные, плаунообразные и папоротникообразные .

Отличительные признаки жизненного цикла споровых растений:

1. Размножаются спорами (семя никогда не образуется).

2. Процессы полового и бесполого размножения разделены (в пространстве и во времени). Причем, у большинства споровых растений, исключая мохообразные , половое (гаметофит) и бесполое (спорофит) поколения представляют собой отдельные физиологически самостоятельные особи.

3. В цикле развития у большинства споровых (за исключением мохообразных) спорофит преобладает (по размерам и сложности строения) над гаметофитом (который представлен заростком в виде слоевища (таллома) не расчлененного на стебель и листья, и тесно связан с водой).

4. Процесс оплодотворения у споровых растений, так же как и у водорослей, осуществляется в присутствии капельножидкой воды, так как сперматозоиды могут передвигаться только в воде.

5. Как равно-, так и разноспоровые растения (у некоторых равноспоровых, например, хвощей , мхов , существует физиологическая разноспоровость).

3. Общая характеристика семенных растений

Семенные растения – это растения, которые образуют семя.

К семенным растениям относится два отдела: голосеменные и покрытосеменные, которые возникли в процессе эволюции от споровых растений (разноспоровых папоротников).

По сравнению со споровыми они представляют собой более высокий уровень организации растений, так как:

1. Все семенные растения разноспоровые.

Они имеют два типа спор: микроспоры (дают начало мужскому гаметофиту) и мегаспоры (дают начало женскому гаметофиту). Гаметофит очень редуцирован и не выходит из споры, которая защищает его от высыхания, что является важным приспособлением к жизни на суше. Гаметафиты не способны к фотосинтезу и полностью зависят от спорофитов.

Женский гаметофит (мегагаметофит) заключен внутри мегаспоры (рис. 8.4.), которая образуется в мясистом мегаспорангии – нуцеллусе, расположенном на мегаспорофилле (видоизмененном спороносном листе). В отличие от бессемянных разноспоровых растений мегаспорангий покрыт одним или двумя дополнительными слоями ткани – интегументами. Они полностью заключают в себя мегаспорангий (нуцеллус), оставляя лишь отверстие на его верхушке – микропиле (пыльцевход).

Рис. 8.4. Строение семязачатка (схема).

Прорастание мегаспоры и образование женского гаметофита (мегагаметофита), оплодотворение и развитие нового спорофита (зародыша) всегда происходит внутри мегаспорангия.

2. Образование семян.

У семенных растений (в отличие от споровых) мегаспоры не отделяются от спорофита, а находятся внутри мегаспорангия, который вместе с интегументами представляет семязачаток. Внутри мегаспоры развивается женский гаметофит (зародышевый мешок) и образуется одна или несколько женских гамет – яйцеклеток. После оплодотворения яйцеклетки семязачаток превращается в семя. Таким образом, семя – это оплодотворенный семязачаток.

Семя состоит из: зародыша будущего растения (корешок и почечка (стебелек и листочки )), который возникает из оплодотворенной яйцеклетки; определенного количества питательных веществ; кожуры, которая возникает из интегументов.

В борьбе за существование на суше появление семени имело большое эволюционное значение, поскольку внутри него (в отличие от споры) уже находится зародыш нового спорофита, который надежно защищен от воздействия неблагоприятных условий. Также семя имеет существенное преимущество при размножении перед спорой, так как содержит значительный запас питательных веществ. У семян могут развиваться различные приспособления, облегчающие их распространение.

Родительский спорофит дает семени все, что нужно для жизни, и только после того, как семя полностью созреет, оно отделяется от родительского спорофита.

3. Независимое от воды оплодотворение.

Мужские гаметы (у большинства семенных – спермии, у некоторых голосеменных (саговниковые, гинкговые) – сперматозоиды) образуются мужскими гаметофитами (микрогаметофитами), находящимися внутри пыльцы. Пыльца из микроспорангиев (пыльцевых мешков) переносится к семязачаткам. Такой процесс называется опылением.

Пыльца прорастает пыльцевой трубкой , которая растет в сторону яйцеклетки (+ хемотаксис). По этой трубке неподвижные мужские гаметы (спермии) достигают яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Вода не нужна спермиям ни на одной из перечисленных стадий!

Гаметофитное поколение у семенных растений крайне редуцировано (особенно у покрытосеменных), теряет свою самостоятельность (сравните со споровыми растениями) и развивается на спорофите, который сильно усложняется (как и у всех сосудистых растений доминирует в жизненном цикле).

Внутреннее оплодотворение, независимое от воды, развитие зародыша внутри семени, представляют собой главное биологическое преимущество семенных растений, которое позволило им освоить разнообразные местообитания и стать господствующей группой растений на Земле.

Споровые растения — это растения, которые распространяются с помо-щью спор. Это мхи, папоротни-ки, плауны и хвощи.

К споровым растениям относятся мхи, папоротники, плауны и хвощи. Все они обра-зуют споры, с помощью которых распространяются. Поэто-му их и называют споровыми растениями. Споровые растения обитают в различных кли-матических условиях. Однако большинство из них произрас-тает на влажных участках, посколь-ку для передвижения мужских гамет (сперматозоидов) при половом процес-се им необходима вода.

- Мохообразные

- Печёночные мхи

- Антоцеротовидные

- Моховидные, или Настоящие мхи

- Сосудистые споровые

- Риниофиты

- Зостерофиллофиты

- Баринофиты

Образование каменного угля

Из древовидных папоротни-ков, плаунов и хвощей миллионы лет назад образовались за-лежи каменного угля. Каменный уголь — один из лучших видов топлива. На нем работают паровые котлы электростан-ций, заводов и фабрик. Из угля получают многие пенные продукты: горючий газ, кокс, пластмассы, лаки, смазочные масла, парфюмерные изделия и др.

Уголь добывают в Украине, России, Польше, Германии, Великобритании и других странах.

Современные папоротники, хво-щи и плауны представляют собой незначительные остатки древних предков, господствовавших на Зем-ле в каменноугольный период пале-озойской эры, т. е. около 350 млн лет назад. Среди древних предста-вителей папоротников, хвощей и плаунов были травянистые расте-ния и мощные деревья, достигав-шие 25 м высоты, с толстыми ство-лами до 1,5 м в диаметре. Широкое распространение этих растений в те времена объясняется благоприятными климатическими условия-ми — теплым влажным климатом. Большая часть суши была заболо-чена. Это создавало благоприятные условия для оплодотворения рас-тений. А так как их спороносные побеги находились высоко над по-верхностью почвы, то это благоприятствовало рассеиванию спор.

Густые тропические леса образовывали огромные массы органиче-скою вещества и при этом обогащали атмосферу кислородом. Дере-вья, отмирая, падали в воду. Там, в бедной кислородом среде, они не сгнивали, а постепенно обволакивались илом, песком, глиной, спрес-совывались покрывающими их осадочными горными породами и но-выми растительными остатками. На месте упавших деревьев со вре-менем вырастали новые, которых ждала та же участь. Так в толще земной коры образовывались залежи каменного угля. Сейчас в нем находят окаменелые стволы древовидных папоротников, хвощей и плаунов, отпечатки листьев, спороносные колоски и даже споры. Находки тщательно исследуются учены-ми. Так, залежи каменного угля «рассказывают» нам об организмах , живших миллионы лет назад.